L'INSTANT CRUCIAL

mondes parallèles au collège

vendredi 6 janvier 2023

mardi 3 janvier 2023

lundi 2 novembre 2020

Caricatures

C’est lors d’une audience de Cour d’assises relative à la parution, dans son journal La Caricature,

d’une lithographie politique hostile à Louis-Philippe, que le

caricaturiste Charles Philipon croque le roi sous la forme d’une poire

et publie dix jours plus tard le fruit de son travail, initiant plusieurs années d’une lutte farouche contre le gouvernement

La caricature contre Louis-Philippe présente cette particularité, qu’au lieu de s’être déchaînée, alors que le souverain fût tombé, elle se manifesta d’emblée. Au lendemain des « Trois Glorieuses » — 28-29-30 juillet 1830 — et de la chute de Charles X, Louis-Philippe, désireux de remercier la presse, son allié de la veille, et d’être regardé comme un monarque constitutionnel, accorda aux Français, dans la charte du 7 août 1830, le droit de publier et d’imprimer leurs opinions en se conformant aux lois, et proclama que la censure ne pourrait jamais être rétablie.

Devant ce désarmement de l’autorité, la caricature put vivre, au même titre que les journaux. Débarrassée de la censure et des entraves apportées à la presse par le précédent régime, l’estampe politique put faire le coup de feu avec le crayon de ses dessinateurs, aidant comme le livre aux mouvements, aux insurrections de la rue, et celui qui dirigea cette grande guerre restée célèbre dans l’histoire fut Charles Philipon, recrutant, armant, poussant tous les artistes qui voulaient bien se prêter à ses combinaisons.

Charles Philipon, qui sera, en quelque sorte, le créateur du journal à caricatures politiques, possédait, comme le dit Nadar dans un article nécrologique publié dans le Journal amusant du 1er février 1862, une merveilleuse faculté de vulgarisation. « Il avait plus que personne au monde, la première des qualités du journaliste et du spéculateur, cette faculté qui ne s’acquiert point et que peut seulement compléter la communion permanente entre le publiciste et le public. Je veux dire le sentiment des probabilités vis-à-vis de la chose qui doit être dite et faite. »

|

C’est pourquoi, renonçant à faire œuvre de caricaturiste, ou du moins, abandonnant sa production d’estampes plus ou moins légères, il fonda, grâce aux nouvelles lois, La Caricature, ce journal qui, durant cinq ans (du 4 novembre 1830 au 27 août 1835), ne cessa d’attaquer Louis-Philippe, la monarchie et ses représentants, et qui, à tous les points de vue, par le texte et par les dessins, restera certainement la publication la plus intéressante, la mieux conçue du siècle.

Philipon intitula d’abord son journal La Caricature morale, politique et littéraire, jusqu’au numéro 8, puis, pour dissimuler toute apparence politique, La Caricature religieuse, littéraire et scénique, pendant quelque temps. Ce journal comprenait quatre pages de texte et deux lithographies.

« Dans cette revue curieuse, dit Champfleury dans son Histoire de la caricature moderne, les premières années du règne de Louis-Philippe sont tracées minute par minute. Les crayons ne s’arrêtent plus, et quels crayons ! C’est le roi, qu’on épie dans tous les actes-de sa vie privée, de sa vie publique et, avec le roi, ses enfants, ses intimes, les dignitaires, les pairs de France, les députés, les ministres. On croit assister à un défilé de masques cruels qui récitent un catéchisme poissard politique.

« Le roi supporta philosophiquement ces tempêtes, mais les hommes qui entouraient Louis-Philippe insistèrent sur le danger que courait avec le chef de l’État le gouvernement constitutionnel. Défenseurs de la royauté, eux non plus n’étaient point épargnés. Ils traînaient le boulet de leur position : titres, grades, conduite passée, actes antérieurs, étant sans cesse mis en lumière par des adversaires qui vengeaient leurs amis enchaînés et montraient debout la révolution sans cesse armée. »

On sera surpris, et de la magnanimité dont fit preuve Louis-Philippe, et de la violence des actes qu’il eut à essuyer. Bourgeois, propriétaire, rentier, homme d’ordre... À travers Louis-Philippe, c’est donc aux ridicules, aux travers inhérents, à ces personnages que s’attaqua la charge crayonnée. Parapluie, toupet, sac d’écus, chapeau encocardé, truelle de franc-maçon vinrent remplacer les signes extérieurs de l’ancienne caricature, et constituèrent un blason de fantaisie auquel on adjoignit la poire. Le toupet étant du reste, considéré comme la personnification de la bourgeoisie, on créa un grand crachat de l’ordre si vil de la perruque, sous l’invocation de saint Ignace, avec un toupet pour armoirie.

Le gouvernement, qui cherchait l’occasion d’organiser un sévère contrôle des caricatures, institua d’abord une nouvelle procédure en matière de délits de presse. Par la loi du 9 avril 1831, le ministère public eut la faculté de les déférer aux Cours d’assises. Et c’est ainsi que, dès la première année de sa création, La Caricature fut, à plusieurs reprises, traînée ces Cours. On lui reprochait de s’occuper de politique et d’attaquer le gouvernement.

La première fois, le 26 mai 1831, Charles Philipon fut poursuivi pour une lithographie — publiée en réalité en février précédent par Aubert, son éditeur — intitulée Les Bulles de savon, dans laquelle le gouvernement était représenté lançant des bulles de savon sur lesquelles apparaissaient les belles promesses de juillet, qui crevaient et se dissipaient aussitôt. Dans son numéro 17 du 24 février 1831 de La Caricature, Charles Philipon expliquait au sein de la rubrique Fantaisies à ses abonnés, sous le titre Fantaisie des gens du roi au sujet des Bulles de savon, que :

« Considérant qu’il est faux et calomnieux de dire que le Gouvernement n’a pas accordé tout ce qu’il avait promis et tout ce qu’on avait droit d’attendre de lui.

« Considérant que la Charte est bien une vérité, puisque tout Français est libre d’écrire ses opinions, pourvu qu’il ait seulement mille écus de rente.

« Considérant, qu’en raison du prix où est le beurre, le Gouvernement est établi au meilleur marché possible.

|

« Considérant, que si les maires ne sont pas nommés par le peuple, ils le sont par le roi, ce qui est absolument la même chose.

« Considérant que les élections sont très populaires, puisque le cens a été diminué de 45 centimes.

« Attendu qu’il est bien prouvé que nous jouissons de la meilleure des... libertés,

« Mandons et ordonnons, etc., etc.

« En vertu de ce mandat, décerné (vu la gravité du cas) contre l’Auteur, contre l’Éditeur et contre l’Imprimeur, les épreuves de la Caricature représentant le Gouvernement qui s’amuse à lancer des bulles de savon, sur chacun desquelles ont lit une belle promesse, ont été saisies chez l’Éditeur, et la pierre chez l’Imprimeur...

« Cet acte de rigueur prouve la force du pouvoir, et l’artiste sera bien embarrassé, sans doute, pour justifier sa calomnieuse plaisanterie. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ce grave procès, qui serait naturellement du domaine de La Caricature, quand même l’auteur du dessin en question ne serait pas le gérant de cette feuille.

« Notre promesse ne sera pas une bulle de savon ; mais probablement cette affaire s’en ira comme nos espérances... en fumée.

« Ch. Philipon. »

Philipon fut acquitté, car le dessin était ingénieux et dépourvu de méchanceté. Les jurés pouvaient dire comme le défenseur, Étienne Blanc : « J’ai ri ; me voilà désarmé. » Le 22 août 1831, La Caricature était encore acquittée, après avoir été traduite en justice pour avoir édité une lithographie figurant le gouvernement sous l’aspect d’un voyageur en tournée, muni d’échantillons de croix et de cocardes.

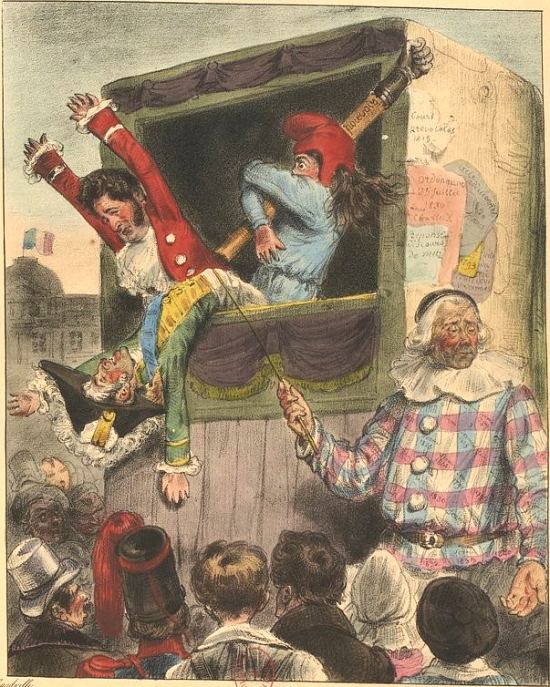

Les poursuites se multipliaient. Le 14 novembre 1831, Charles Philipon fut condamné par la Cour d’assises à six mois de prison et deux mille francs d’amende, pour avoir publié dans le numéro 35 du 30 juin 1831 de La Caricature deux lithographies injurieuses, l’une montrant le roi habillé en maçon, occupé à effacer les inscriptions de juillet, et l’autre Talleyrand en Paillasse, en train de faire danser trois marionnettes.

|

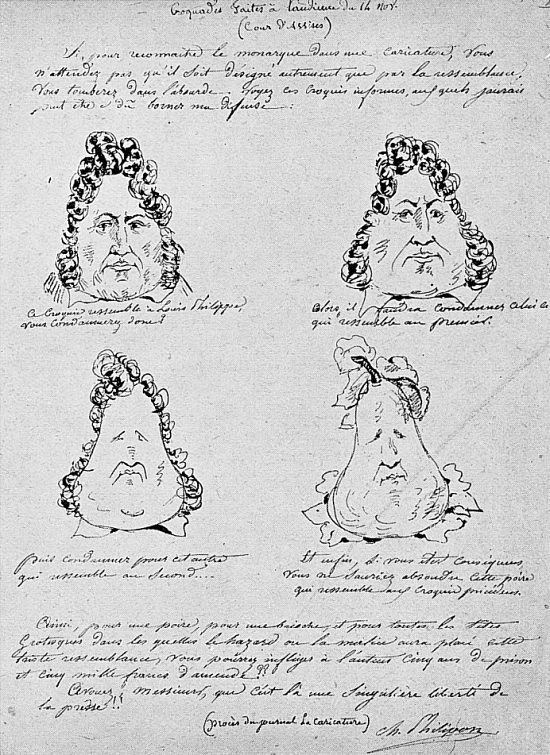

C’est à cette audience que Philipon, essayant d’établir que ce maçon ne ressemblait pas au roi, s’ingénia à le prouver en montrant par quatre croquis que la tête du roi ressemblait à une poire. Dans un supplément au numéro du 17 novembre 1831 de La Caricature, Philipon livre le compte-rendu détaillé de l’audience, s’exclamant : « Six mois de prison et deux mille francs d’amende, voilà ce qu’a coûté au courageux gérant de La Caricature l’expression de ce que jusque-là il avait cru une vérité. C’est un peu cher sous un gouvernement à bon marché ! ».

Cette retranscription nous fournit le plaidoyer de Philipon, lors duquel il s’explique ainsi : « Jugez-moi, Messieurs ; dites si c’est le roi que j’attaque ou le pouvoir que je personnifie par un signe de convention, et que je critique. Décidez entre le système de l’accusation, qui veut poursuivre une ressemblance, comme si elle était la propriété d’un seul homme, vous faire soulever des guenilles, faire poser le Roi, et vous faire juger si cette marionnette, si ce maçon lui ressemblent, comme si la dignité du Monarque n’était pas plus offensée par un semblable parallèle, par la publicité de ces débats, que par un croquis qu’on aurait déjà oublié depuis trois mois. Système qui vous mènerait à l’absurde : car, voyez ces traits informes, auxquels j’aurais peut-être dû borner toute ma défense [à cet endroit de la retranscription, Charles Philipon renvoie le lecteur à la note : Le temps nous ayant manqué pour faire graver les divers dessins composant la ressemblance progressive du roi, qui ont été soumis au tribunal, nous les reproduirons au prochain numéro]. Ils sont liés l’un à l’autre par un chaînon insensible, ils se ressemblent tous.

« Le premier ressemble à Louis-Philippe, le dernier ressemble au premier, et cependant ce dernier..., c’est une poire ! Où vous arrêteriez-vous, si vous suiviez le principe qu’on veut vous faire admettre ? Condamneriez-vous le premier ? Mais il vous faudrait condamner le dernier, car il lui ressemble, et, par conséquent, il ressemble au Roi ! Alors vous condamneriez un homme à deux ans de prison, parce qu’il aurait fait une poire qui ressemble au Roi ! Alors vous auriez à condamner toutes les caricatures dans lesquelles pourrait se trouver une tête étroite du haut et large du bas ! Alors vous auriez de la besogne, je vous en réponds, parce que la malice des artistes se plairait à vous montrer ces proportions dans une foule de choses plus que bizarres. Alors voyez comme vous auriez relevé la dignité royale ! voyez quelles limites raisonnables vous auriez posées à la liberté du crayon, liberté aussi sacrée que toutes les autres, car elle fait vivre des milliers d’artistes, des milliers d’imprimeurs, liberté qui est mon droit, et que vous ne devriez point me ravir, quand je serais le seul à en user. »

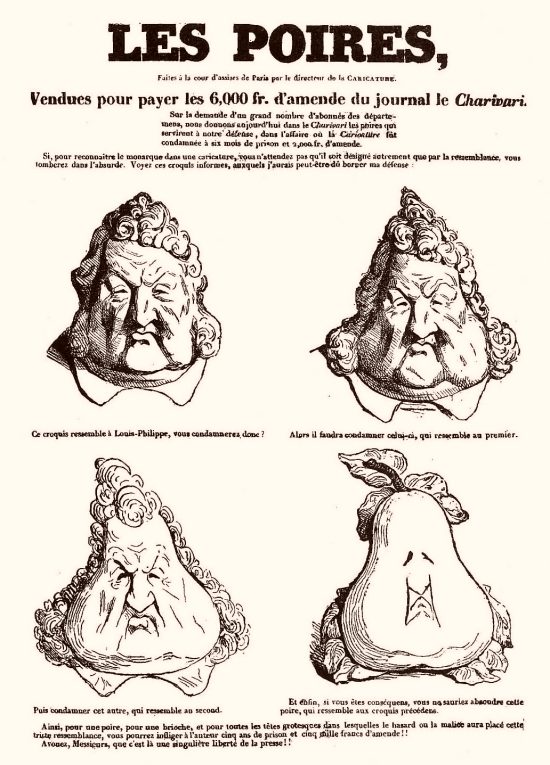

Dans le supplément du numéro suivant de La Caricature, le numéro 56 du 24 novembre 1831, étaient reproduits « les quatre dessins figurant la ressemblance progressive du roi, que Philipon a soumis à la Cour d’Assises pour empêcher ses juges de confondre dans une même proscription les différents genres des règnes légal, animal, minéral et végétal » : Les Poires de Philipon parurent ainsi d’abord en une feuille autographiée (texte et dessins) signée Ch. Philipon, et sous le titre de : Croquades faites à l’audience du 14 novembre.

|

La poire joua dès lors un grand rôle sous Louis-Philippe. Qui découvrit le premier que la figure du roi-citoyen, avec ses épais favorises et son fameux toupet, donnaient au profil quelque analogie avec la forme d’une poire ? Si ce n’est Philipon, il fut du moins le vulgarisateur de la découverte. Daumier, Traviès, Bouquet, Grandville, Forest, tous, qu’ils fussent de La Caricature ou, plus tard, du Charivari — autre journal fondé par Charles Philipon, en décembre 1832, et qui parut plus d’un siècle jusqu’en 1937 —, goûtèrent à la poire et contribuèrent à populariser ce fruit. On vit des poires sur des tonneaux de mélasse, des poires surmontées du toupet classique, les favoris de la poire, la poire et les pépins (les pépins étaient les petits, la famille), des projets de monument expiapoire — La Caricature du 7 juin 1832 —, des poires en boules de neige, des tapisseries ornées de poires, jusqu’à des obélisques en poire découverts en Afrique par des archéologues en chambre.

Aux grenouilles qui demandent un roi on jette une poire ; de la Légion d’honneur on fait la légion d’horreur, avec une poire pour armoirie, et c’est encore ce malheureux fruit — pendu en effigie dans une grange — qui sera jeté en pâture au singe. Devenue ainsi populaire, la poire fut crayonnée, charbonnée sur tous les murs par le gamin de Paris, trop heureux de pouvoir, au sortir de l’école, fronder le gouvernement. La caricature pousse la plaisanterie jusqu’à nous montrer Louis-Philippe pinçant son fils au moment où il se livre à cet amusant exercice sur les murs du château royal. Parlait-on du journal où triomphaient ces facéties, on ne disait plus : « Avez-vous vu la dernière livraison ? » mais bien : « Avez-vous vu la dernière poire ? » En certains restaurants, celui qui demandait une poire se faisait traiter de philippotard ; les garçons ne servaient plus ce fruit sans sourire et le livre alla jusqu’à traiter de la physiologie de la poire — voir notamment le volume Physiologie de la Poire, publié en 1832 par Louis Benoist, jardinier, nom sous lequel il faut aller chercher le notaire Peytel.

Dans cet ordre d’idées, le journal La Caricature eut deux planches curieuses, l’une : Voici, Messieurs, ce que nous avons l’honneur d’exposer journellement, est une exposition de peinture dans laquelle tous les tableaux sont des dérivés de la poire et tous les spectateurs des variantes de Louis-Philippe ; l’autre, Réception, élève le calembour de la légende à la hauteur du calembour du dessin. La poire royale, la poire au toupet est sur son trône et reçoit ses féaux sujets : duchesse de Mouille-Bouche, marquis de Cuisse-Madame, comte de Saint-Germain, baron de Beurré, chevalier de Bergamote, abbé de Bon-Chrétien.

Comme si ce n’était pas assez, Traviès — Charles-Joseph Traviès de Villers (1804-1859), peintre et caricaturiste suisse naturalisé français — mit la poire aux mains de Mayeux — un bossu de sa création, incarnant tous les défauts de la bourgeoisie sous Louis-Philippe —, et avec notre facétieux personnage ce furent des allusions sans nombre, toujours succulentes et pleines de verve. Les scélérates de poires, — Les poires, toujours les poires, n... de D..., s’écrie-t-il, et c’est encore lui qui, dans toute cette lutte épique, aura le mot le plus drôle, la pensée la plus profonde : « Le diable emporte les fruits ! Adam nous a perdus par la pomme et Lafayette par la poire ».

Charles Philipon comparaissait presque tous les mois devant les juges. Alors, il tirait de sa poche une feuille de papier et y montrait, le plus sérieusement du monde, toute une série de poires dont la première n’avait point figure humaine et dont la dernière imitait trait pour trait la physionomie de Louis-Philippe ; puis, après avoir indiqué par quelle suite de modifications insensibles le dessinateur était arrivé à cette transformation, il ajoutait :

|

« Ce croquis ressemble, dites-vous, à Sa Majesté ? Vous le condamnerez donc. Mais il vous faudra aussi condamner le précédent, et cet autre encore, qui lui ressemble, et cet autre, et cet autre. Et si vous voulez être logiques... » Ici, Philipon prenait une vraie poire dans sa poche, et la tendant vers le tribunal : « Si vous voulez être logiques, continuait-il, eh bien ! vous ne sauriez non plus absoudre cette poire authentique qui synthétise tous les dessins de la page ! » On pense si les rieurs étaient du côté de l’accusé.

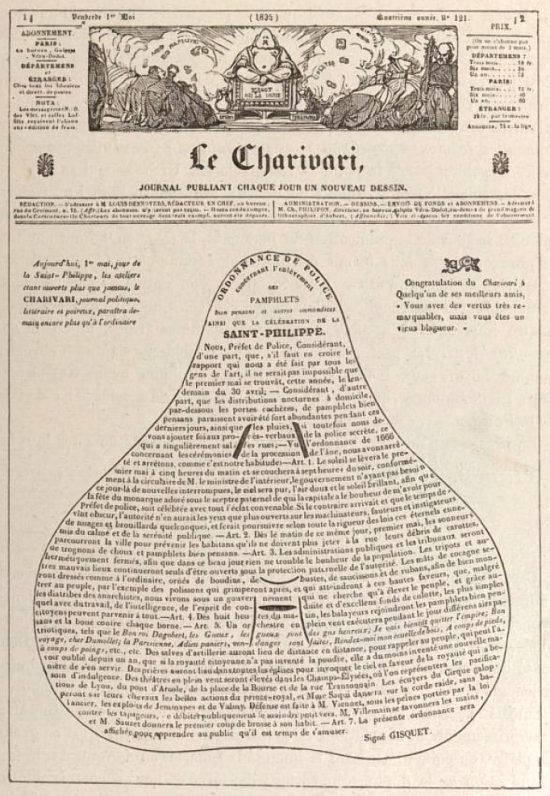

Condamné par le père La Poire — c’est ainsi que dans les quartiers ouvriers on dénommait Louis-Philippe —, Charles Philipon publia le 17 janvier 1834 dans Le Charivari, son quotidien illustré, pour payer l’amende de six mille francs dont ce même journal avait été frappé, une version revisitée par le célèbre Honoré Daumier (1808-1879) du fameux dessin des poires. Toujours ingénieux, toujours inventif, il trouva encore mieux : le jour de la publication du jugement, Le Charivari imprima toute sa première page sous forme de poire, et comme cette idée neuve réussit, un second numéro — cette fois dans son entier — parut le 1er mai 1835 avec des arrangements typographiques de la même espèce. La poire, définitivement considérée comme subversive, comme hostile aux institutions existantes, Philipon ne se tint par pour battu : il fit annoncer, dans La Caricature, une série de dessins par « M. Pépin de la Poire ».

Cette guerre, qu’on appelait partout la guerre de Philipon à Philippe, qui se traduisait, d’une part, tous les jours par quelque invention nouvelle du directeur de La Caricature et du Charivari, et, d’autre part, par des saisies, des amendes, des mois de prison, cette guerre alla si loin que le pouvoir dut enfin intervenir. Le 16 février 1834, une loi interdit de « vendre ou distribuer sur la voie publique dessins ou emblèmes imprimés, lithographiés, ou gravés à la main, sans autorisation préalable de l’autorité municipale ».

Une législation plus rigoureuse encore fut instituée après l’attentat de Fieschi (28 juillet 1835), qui fournit aux gouvernants l’occasion de rétablir la censure contre les caricatures. La loi du 9 septembre 1835 prescrivit, dans son article 20, qu’ « aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes, aucun emblème, de quelque nature qu’il soit, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans autorisation préalable du ministère de l’Intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements ».

Aux dessinateurs qui auraient pu soutenir que Louis-Philippe violait la Charte de 1830, le garde des Sceaux répondit dans Le Moniteur que, d’après l’article 7, les Français avaient bien le droit d’imprimer et de publier leurs opinions. « Mais, ajoutait-il, lorsque les opinions sont converties en actes par l’exposition de dessins, on parle aux yeux. Il y a plus que la manifestation d’une opinion. Il y a un fait, une mise en action, une vie dont ne s’occupe pas l’article 7 ».

Bien que certains députés, comme Dufaure, ne fussent pas indisposés à distinguer entre les écrits et les dessins, lorsqu’il s’agissait de dispositions relatives à la liberté, la loi fut votée, parce que le gouvernement l’exigeait. Le 27 août 1835, La Caricature publia cet avis :

« Après quatre ans et dix mois d’existence, La Caricature succombe sous une loi qui rétablit la censure, en vertu de cet article formel de la charte-vérité :

« LA CENSURE NE POURRA JAMAIS ÊTRE RÉTABLIE.

« Il a failli pour briser nos crayons une loi faite exprès pour nous, une loi qui rendît matériellement impossible l’œuvre que nous avions continuée malgré les saisies sans nombre, les arrestations sans motifs, les amendes écrasantes, et malgré de longues captivités. C’est que nous avions ce courage que donne le sentiment de son droit et la certitude de bien faire.

|

« Oui, nous avons bien fait !

« Nous avons démasqué les comédiens de quinze ans, tous apostats de la liberté ; nous les avons attachés au pilori de notre journal, nous avons impitoyablement livré leurs portraits à la risée du peuple qu’ils exploitent. Ils peuvent briser aujourd’hui l’écriteau que notre justice clouait sur leur tête, mais il ne leur sera pas aussi facile d’effacer ou de faire oublier les stigmates de honte dont nous les avons marqués pendant cinq ans.

« Du jugement que nos ennemis portent aujourd’hui sur La Caricature, nous en appelons sans crainte à l’avenir. Tout ce que nous avons écrit ou dessiné, nous l’avons pensé, et il n’est personne au monde qui puisse avec de justes raisons suspecter notre sincérité. Voilà pour l’intention. Voici pour le fait :

« La Caricature se compose de dix volumes, c’est l’histoire de notre temps écrite et burinée à notre manière. Nous avons pris pour la faire les événements pas à pas, les disant et les dessinant sous l’inspiration du peuple dont nous n’étions en quelque sorte que les secrétaires et les peintres. Nous tenions le miroir devant lequel passaient tous les hommes politiques de cette glorieuse époque. Notre art ne consistait qu’à retenir les reflets. Grandville, Daumier, Bouquet, Duperret, Forest, Traviès et Roubaud pour le dessin ; Louis Desnoyers, Altaroche, Albert Cler, B...y et Bergeron pour le texte, ont le mérite de l’exécution ; à moi revient seulement celui de l’idée première d’un semblable ouvrage et celui d’une direction que l’amitié rendait douce et facile.

« Nous croyons laisser un livre qui sera consulté par tous ceux qui auront à écrire ou qui voudront étudier et bien connaître les premières années du règne de Louis-Philippe. Si nous ne nous trompons pas, si La Caricature survit au temps qu’elle a voulu peindre, ne fût-ce qu’à titre de livre original, unique, ou tout au moins de premier qui ait été fait dans ce genre, nous devrons nous consoler d’une confiscation qui nous ravit le fruit de tant de travaux, de veilles et d’inquiétudes.

« Charles Philipon. »

Caricature à Pompéi

éruption du Vésuve 24 octobre 79

Daumier, les poires 1831

https://information.tv5monde.com/info/chine-ai-weiwei-l-artiste-activiste-gene-t-il-vraiment-le-pouvoir-6877

2018 destruction de l'atelier de Ai Weiwei

https://www.20minutes.fr/monde/2317987-20180806-chine-atelier-artiste-dissident-weiwei-detruit-preavis-pekin

dimanche 20 septembre 2020

Demons et merveilles

Sleepy hollow, tim Burton 1999

https://www.youtube.com/watch?v=VU3VsT6fXjo

Jerome Bosch le jardin des delices 1494 -1505

L’artiste superstar signe son retour après 14 ans d’absence, au gré de deux expositions. L’une, à Yokohma, le révèle en collectionneur compulsif. L’autre, au Mori Art Museum de Tokyo, donne à voir sa réponse au tremblement de terre et à l’accident nucléaire du 11 mars 2011. Pour «Le Temps», il se confie

Takashi Murakami au milieu de sa «Superflat Collection» — © fujii

Daniel Eskenazi et Jonas Pulver, Tokyo

Publié vendredi 4 mars 2016 à 18:29

Takashi Murakami est en retard. Privilège des stars. Son équipe prévient: «Il n’a pas dormi de la nuit, il travaillait sur ses prochains projets…» On patiente dans un petit salon, cuir noir et papier blanc, à l’étage du Yokohama Museum of Art où s’ouvrait le matin même l’exposition «Takashi Murakami’s Superflat Collection». Murakami collectionneur? C’est la première fois que le plus célèbre – et le plus coûteux – des plasticiens contemporains japonais donne à voir quelques-unes des 5000 pièces qui constituent son vaste catalogue personnel. Céramiques de la période Jômon, instruments de la cérémonie du thé et truculentes peintures d’Edo y côtoient l’humour brutal de Maurizio Cattelan, le crayon du tout jeune Warhol, le porno chic de Terry Richardson et les vestiges sous verre d’Anselm Kiefer.

Uniformiser les grammaires de la culture «high» et «low», flouter les frontières entre pop et patrimoine, déconstruire les hiérarchies entre les genres et les époques, voilà les caractéristiques du «superflat», paradigme théorique cher à Murakami, développé entre deux siècles. Le terme reflète l’esthétique plane de la tradition picturale japonaise (de l’estampe jusqu’aux animés), mais aussi l’idée, propre à l’après-guerre, d’une société nipponne sans classe, sans âge parce qu’obsédée à la fois par la jeunesse et la mort, sans autre directionnalité qu’une américanisation mise au service du capital, dans laquelle les adolescents otaku vivent éternellement reclus face à un paysage urbain dont les excroissances monstrueuses ne sont rien d’autre qu’un continuel mouvement de réplication.

Artiste-businessman

Réappropriation des codes du manga et du jeu vidéo (le personnage ricanant et vomissant de Mr Dob), références à la culture otaku, et parodie du consumérisme parfois cinglante, parfois complaisante (ces motifs floraux ou crâniens déployés à des échelles industrielles): cette vision sidérante mais évidemment subjective de l’Archipel – à vrai dire une sorte de traduction adressée au public occidental – a valu à Takashi Murakami des rapports conflictuels avec la critique japonaise. Celle-ci lui a reproché son statut d’artiste-businessman, capable de faire proliférer sa propre marque à la surface de sacs Vuitton ou sur la pochette d’un album de Kanye West, alors que la culture de l’Archipel porte aux nues le trope de l’artiste désargenté et sacrificiel.

Cette figure du créateur honni et sacrifié, pourtant, Takashi Murakami l’incarne et la subvertit à sa façon. Il s’est longtemps constitué en exilé (aux Etats-Unis), soi-disant détesté des Japonais. En ce sens, son actualité sur la scène tokyoïte marque un tournant. Outre l’exposition de Yokohama, la vaste monographie qui s’achève ce week-end au Mori Art Museum (plus de 250 000 visiteurs) signait le retour plein format de l’artiste dans la capitale japonaise après 14 ans d’absence. Le point d’orgue du show, une œuvre monumentale de 100 mètres de long appelée «500 Arhats», est la réponse de Takashi Murakami au tremblement de terre et à l’accident nucléaire de Fukushima, survenus voilà cinq ans. Les arhats sont des personnages de la mythologie bouddhiste qui consolent les humains. Certains rient pour surmonter la catastrophe.

Haut du formulaire

Abonnez-vous à cette newsletter

J'accepte de recevoir les offres promotionnelles et rabais spéciaux.

![]()

Ciné/Séries TV

GRATUIT. Les films en salles, les feuilletons du moment, nos propositions de (re)découvertes

exemple

Bas du formulaire

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Takashi Murakami, justement, fait son entrée. Il s’assied, cheveux de gourou, lunettes de hippie, le regard fatigué. Il s’exprime par ellipses, parfois il s’exclame, puis il renverse la tête en arrière, les yeux fermés. On pourrait croire, dans ces moments, qu’il se met à prier. Ou qu’il médite.

Connaissez-vous la Suisse?

J’y viens chaque année pour Art Basel. Cette ville m’est très familière.

Cette exposition à Yokohama pourrait-elle un jour prendre place dans votre propre musée, un lieu qui présenterait votre collection? Quel est votre rapport à l’institution muséale?

Durant dix ans environ, j’ai cherché à Taïwan, à Singapour, au Japon et aux Etats-Unis, des conseillers pour m’aider à construire un musée. Mais je n’ai jamais eu de réponse satisfaisante, pour créer une fondation par exemple. Les problèmes fiscaux sont nombreux. Chaque choix implique de grandes sommes d’argent et des difficultés d’organisation. L’un de mes projets était d’ouvrir un musée à Pittsburgh, mais cela s’est avéré trop difficile. J’ai pour l’instant abandonné ce rêve de créer un musée.

Il y a tant d’objets dans votre collection. Quels sont ceux auxquels vous tenez le plus?

Chaque pièce a sa propre histoire, en lien avec ma pratique artistique. Ma préférée est un bol à thé de style shino qui a été réparé selon la technique du kintsugi (ndlr.: les brisures sont rapiécées à l’aide de laque saupoudrée d’or). J’étais dans un lounge d’aéroport, je lisais un magazine spécialisé et j’y ai vu ce bol à thé. Je l’ai immédiatement adoré, et lorsque je suis revenu au Japon, j’ai contacté la galerie qui le vendait. Je m’y suis rendu et le vendeur m’a dit qu’il s’agissait d’un objet très précieux, et donc très cher. Il ne voulait pas me le vendre. C’était une ruse, bien sûr! Mais j’étais encore un amateur, obnubilé par l’idée qu’il se serait agi d’un objet si précieux qu’il ne pouvait être cédé. J’ai rappelé la galerie trois, quatre fois, et le vendeur a finalement accepté la transaction. Il a fixé comme condition un paiement immédiat, en cash. Moi, j’étais simplement ravi de pouvoir acquérir l’objet tant convoité. Plus tard, je suis allé voir un spécialiste des céramiques à thé japonaises et je lui ai demandé son avis. Il m’a dit que ce bol était vulgaire et sale, et m’a demandé combien je l’avais payé. Lorsqu’il a eu connaissance du prix, il m’a dit que c’était bien trop cher, que cet objet n’avait aucune valeur. J’étais choqué. Cet épisode a rendu ce bol très particulier à mes yeux. C’est l’objet fondateur de ma collection. Il met en lumière l’intense relation qui lie le galeriste et le collectionneur. Cette relation m’intéresse et me fascine.

Dans votre collection de céramiques, on trouve aussi de la vaisselle étrangère, anglaise par exemple. Pourquoi avez-vous souhaité ce mélange?

Prenez mes propres œuvres: elles ne sont pas appréciées par les Japonais, même si je suis moi-même Japonais. Et moi, quels sont mes goûts? Moi j’aime aussi le slipware britannique, et les céramiques coréennes et chinoises.

Et parmi les œuvres d’art contemporaines, avez-vous des préférences?

Dans la première salle de l’exposition consacrée à l’art contemporain, il y a une œuvre de Holt Quentel appelée White mesh with steel rods qui comporte le chiffre 3. Lorsque j’étais étudiant en art, j’ai vu dans un magazine – encore un! – une minuscule photo en noir et blanc de cette œuvre. J’étais très excité, j’ai pensé: voilà ce qu’il faut faire! Pour en imiter le concept, j’ai peint une toile avec le chiffre 6. Deux ans après, à New York, j’ai déniché la galerie qui représentait cet artiste relativement peu connu. Hélas, cette œuvre avait déjà été vendue. Je n’ai eu droit qu’à un catalogue… en couleur au moins. J’ai ensuite oublié cette histoire pendant un bon moment, et puis il y a sept ou huit ans, ce nom, Holt Quentel, m’est revenu à l’esprit. J’ai demandé aux collaborateurs de ma galerie à New York de faire une recherche. Ils ont trouvé quelques pièces, et j’en ai acheté plusieurs. Leur prix était plutôt bas, et c’est toujours le cas, parce que personne ne s’y intéresse. Mais peu importe: ces œuvres représentent un de mes premiers contacts avec l’art contemporain. Pour le jeune étudiant que j’étais, cette minuscule photo noir blanc représentait New York, l’audace, la nouveauté, elle avait la saveur des premières amours. Et ce 3, quel mystère… Pendant une semaine entière, je m’étais demandé ce qu’il représentait. Quand j’ai pu acquérir cette œuvre, j’étais à deux doigts de pleurer.

On trouve aussi au fil de l’exposition une photo de Yukio Mishima, l’écrivain japonais qui s’est suicidé par éventrement dans une mise en scène spectaculaire. L’appréciez-vous en tant qu’écrivain? Ou pour sa manière de projeter l’art sur la vie, et inversement?

S’il vivait aujourd’hui, Mishima ferait fureur sur les réseaux sociaux! Mais du coup, il n’aurait pas eu besoin de se suicider par hara-kiri. Son époque reflète la défaite du Japon au terme de la Seconde Guerre mondiale, et l’esprit disparu des samouraïs qu’il a voulu faire revivre. Son geste était avant tout une mise en scène médiatique, et en ce sens il a surjoué son propre rôle jusqu’au bout, avec un narcissisme certain. Mais ce qui m’attire davantage, c’est le célèbre illustrateur Tadanori Yokoo qui se trouve derrière lui. C’était une superstar au début des années 70. Cette photo est iconique: Mishima lui-même y devient une illustration du style kamikaze. Le photographe est Kishin Shinoyama, à l’époque le grand rival de Nobuyoshi Araki (ndlr.: un autre célèbre photographe japonais). C’est la combinaison entre le photographe et ses deux sujets qui m’intéresse avant tout, plutôt que Yukio Mishima lui-même.

Sur cette photo, Yukio Mishima arbore un sabre. Dans votre collection, d’autres œuvres d’Anselm Kiefer et Horst Janssen évoquent également la mort. Que représente-t-elle pour vous?

J’ai commencé à penser à la mort quand j’avais 3 ou 4 ans. J’ai fait un rêve dont je me souviens très bien. J’étais à côté de la maison en train de faire pipi. Cela durait extrêmement longtemps, très longtemps, et soudain un gros robot s’approchait de moi. Il a attrapé ma tête et je suis mort dans ce rêve. Après cela, j’ai demandé à mon père et à ma mère ce qu’était la mort. J’ai ressenti mes premières craintes. Ce rêve était probablement la conséquence des images sur la guerre du Vietnam qui passaient chaque jour à la télévision. On y voyait des gens brûler ou se faire tirer dessus. C’était très traumatisant pour l’enfant que j’étais à l’époque. Un peu comme les images d’ISIS aujourd’hui. La mort est nécessairement un motif artistique récurrent.

La mort vous effraie donc?

Plus encore que la mort, c’est le processus qui aboutit à celle-ci qui me fait très peur. Je ne veux pas que ma santé se détériore petit à petit, avoir le cancer. Mon père souffre d’Alzheimer, et son cerveau se dégrade jour après jour. L’an dernier, une Américaine a annoncé sur Facebook qu’elle prendrait des pilules à la fin du mois pour mettre fin à ses jours. Elle choisissait le moment de sa mort. Cela me plaît. Non pas une mort douloureuse, comme Mishima, mais quelque chose de facile, comme un endormissement. Prendre des pilules ne me gêne pas.

Vous avez dit à plusieurs reprises que vos créations ne sont pas particulièrement positives et expriment un certain désenchantement. En même temps, vos œuvres sont reconnues pour leurs couleurs exceptionnelles. Quelle philosophie les sous-tend?

Quand j’étais étudiant en art, une jolie fille elle aussi étudiante m’a dit que j’avais un horrible sens des couleurs, que j’utilisais tout le temps le brun, le noir et le blanc. Ses critiques m’ont heurté: je me suis rendu à la librairie, et j’ai acheté beaucoup de livres, notamment sur le Bauhaus. Je voulais apprendre les techniques de combinaison des couleurs. Ma préférence va au rose pétant, au violet, mais j’aime aussi le vert-jaune. J’utilise ces trois couleurs au départ et ensuite j’y apporte des nuances en fonction des formes.

La spiritualité et le bouddhisme émergent comme des thèmes majeurs dans vos œuvres après la catastrophe de Fukushima en mars 2011. Comment expliquez-vous cette évolution par rapport à la culture otaku, aux univers du manga et du jeu vidéo présents dans vos précédents travaux?

Durant une partie de ma vie, soit des années 70 aux années 2000, tout a été assez tranquille et pacifique au Japon. Jamais, semblait-il, le pays n’aurait pu s’engager dans une guerre, par exemple. C’est la raison pour laquelle les créateurs, les romanciers, les réalisateurs, les scénaristes, les dessinateurs et plus globalement les artistes ont essayé de comprendre et faire sens de la blessure, du trou noir qui continue d’habiter le cœur des Japonais. C’est une tâche très complexe. L’écrivain Haruki Murakami constitue un excellent exemple. Dans son univers, tout semble paisible. Mais soudain, un culte religieux émerge et annonce une catastrophe. Pour survivre, il faut rejoindre le culte! Cette injonction peut sembler stupide, mais ce qu’évoque Murakami, c’est la peur qui s’immisce, qui envahit nos vies. La tâche de l’écrivain et plus généralement de tout artiste consiste à comprendre le processus qui nourrit cette peur.

En ce sens, comment avez-vous vécu la catastrophe de 2011?

Lors de l’immense tremblement de terre, c’est par la télévision que les premières images ont surgi. Ensuite, le tsunami est arrivé. J’ai regardé cela en pensant qu’on était presque dans un film. Le lendemain, j’ai reçu des messages sur Twitter de la part d’amis qui me disaient que la centrale nucléaire allait exploser et que je devais fuir vers l’ouest. Deux jours après, on a vu l’explosion à la TV, avec un peu de retard. La radioactivité s’est étendue et j’ai commencé à paniquer. Tout d’un coup, le trou noir était là, à côté de Tokyo. A cet instant, une alerte s’est mise à sonner dans ma tête. La proximité du désastre m’a incité à écrire un scénario de film, Jellyfish Eyes, et à peindre les 500 Arhats.

D’où l’irruption d’éléments en lien avec la spiritualité dans cette œuvre monumentale exposée en ce moment au Mori Art Museum?

Jusqu’alors, je n’avais aucun respect pour la religion. Après Fukushima, j’ai réalisé qu’elle est nécessaire à la société. On est impuissant face au trou noir, face aux personnes qui ont perdu la vie. J’avais le sentiment de devoir m’échapper. Une pulsion contraire m’incitait à apporter de l’aide. Beaucoup sont allés sur les lieux du tsunami, de manière presque égoïste, en estimant qu’ils pouvaient fournir une aide en deux jours. C’est à ce moment que je me suis posé la question suivante: Quelle est la tâche de l’artiste? Avant Fukushima, je me demandais comment me positionner par rapport à un Jeff Koons, un Damien Hirst, sachant que nous n’avons pas du tout la même histoire après la Seconde Guerre mondiale quoique nous vivions tous trois dans la culture de l’hyper-consommation et du capitalisme. Ce sont des thèmes majeurs. Mais il fallait oublier cela, penser aux amis, aider la population du Japon. Je me retrouvais tout d’un coup face à l’urgence de créer quelque chose. La réalisation des 500 Arhats a été une tâche immense, monumentale, un peu comme le Monument à Balzac de Rodin.

Qu’avez-vous cherché à exprimer avec les 500 Arhats?

Les grands personnages disent qu’il ne faut pas craindre la mort. Elle est démocratique et touche tout le monde. Les petits, eux, ont des expressions moqueuses sur leur visage, ils rigolent. Quant aux monstres, ils représentent les forces de la nature. Dans l’après-Fukushima, il est assez facile pour des artistes comme moi de trouver des histoires intéressantes à raconter. Nous ne sommes plus dans l’état de paix et de prospérité post-Seconde Guerre mondiale. Dans le Japon d’aujourd’hui, le gouvernement demande à la population de payer des taxes pour soutenir la reconstruction, voire pour ériger des murs anti-catastrophe. Parfois pour d’autres choses stupides. Les Japonais semblent très désorientés. Pour la population et les artistes, le tremblement de terre a ouvert une boîte de Pandore.

A voir

«Takashi Murakami’s Superflat Collection from Shōhaku and Rosanjin to Anselm Kiefer», Yokohama Museum of Art, jusqu’au 3 avril, yokohama.art.museum

«Takashi Murakami: The 500 Arhats», Mori Art Museum, Tokyo, jusqu’au 6 mars www.mori.art.museum

A lire

Takashi Murakami, Massimiliano Gioni, «Murakami: Ego», Ed. Skira Rizzoli, 2012, 268 p.

La démesure des «500 Arhats»

«Hollow». Vide. Creux. Vain. Ce mot, sprayé à la bombe noire sur son canevas immaculé, prend place au sein d’un triptyque visible dans l’exposition «Takashi Murakami: The 500 Arhats», au Mori Art Museum de Tokyo. A droite de «You Are Hollow, and So Am I» figurent un monochrome blanc aux reliefs de têtes de mort, et un «ensô», un cercle dans la tradition zen, lui aussi tracé à la manière du graffiti.

Un ensemble de trois pièces qu’il faut lire comme un point charnière dans le parcours de Takashi Murakami. Il y a là l’ombre et la vacuité du consumérisme, dont le travail du Japonais a longtemps été empreint, ces «cercles inarticulés et infinis» dans lesquels tournent les habitants d’un pays où seule compterait l’injonction au «kawaii» («mignon») et au «feel good» éphémère, comme l’a écrit l’artiste dans un essai accompagnant l’exposition «Little Boy» (2005). Mais, simultanément, se trouve aussi figuré le caractère productif du vide, plus particulièrement dans la tradition bouddhiste du «mu» («absence», «dénuement») auquel fait référence la forme circulaire.

Nihilisme punk et spiritualité. «Portraiturer avec une honnêteté têtue le fait que détresse et espérance existent côte à côte»: c’est le propos des «500 Arhats», œuvre démesurée longue de 100 mètres, exposée au Qatar en 2012 avant son déploiement tokyoïte. Dans ses studios de Saitama, Takashi Murakami a fait travailler pendant une année, et parfois sans ménagement, jusqu’à 200 étudiants d’université assurant les tournus 24 heures par jour. Quatre mille toiles de soie et 100 carnets de recherche préparatoire ont été consommés. Exaltations statistiques, pour résultats pyrotechniques.

Ces «500 Arhats» sont autant de personnages mythologiques, dépeints avant Murakami par les maîtres d’Edo (miniatures de Nagasawa Rosetsu, gigantisme de Kano Kazunobu), et parvenus au Japon depuis l’Inde par le biais de la Chine. Ce sont ces principes de traduction auxquels l’artiste s’intéresse: distance culturelle, distance historique, distance à soi, dans un mouvement volontaire d’auto-orientalisme.

Conférer un sens nouveau là où les signes tombent en ruine. Refaire à neuf le récit. Combler les vides d’une mémoire collective dont la topographie continuera longtemps d’être accidentée et douloureuse. Face à la catastrophe de Fukushima, les «500 Arhats», drapés dans leurs couleurs éclatantes et leurs difformités criardes, n’offrent ni salut, ni condescendance. Ils disent, simplement, la nécessité de raconter et le pouvoir de l’imagination. Takashi Murakami, paraît-il, ânonnait la même prière bouddhiste tout au long du processus de création. Vraiment? Impossible de le savoir. Ses «500 Arhats», étrangement, donnent envie d’y croire. ■ D. E. ET J. P.

L'INSTANT CRUCIAL

-

JEUX DE LUMIÈRE Cathédrale de Strasbourg, rayon vert 1220-1439 https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/la-rayon-vert-de-l...

-

C’est lors d’une audience de Cour d’assises relative à la parution, dans son journal La Caricature , d’une lithographie politique hostile à...